BlackKnight » 16 июл 2025, 08:52

Коллеги, не могу не поделиться отличным материалом.

Ирина Годунова, не очень раскрученный, но очень компетентный эксперт, написала подробнейшую статью про Амурский виноград, гибриды и сложности с их селекцией.

А так же о объективных причинах того, почему вина из этих сортов, пока не очень принимаются теми, кто привык к винах из виниферы.

Вот некоторые выдержки:

"В Советском Союзе ученые селекционеры работали над созданием сортов винограда по 4 направлениям:

- урожайность;

- устойчивость к филлоксере;

- устойчивость к грибковым инфекциям (оидиум и милдью);

- морозоустойчивость.

А если еще и раннее созревание присутствовало, то совсем хорошо!

Донором устойчивости к грибкам (оидиуму и милдью) и филлоксере были Американские виды, донором морозоустойчивости - Vitis amurensis, а донором качества - Vitis vinifera.

Оффтопик: открыть

Наиболее известные гибриды, выведенные в Советском Союзе и за рубежом:

Заря Севера и её дети - Северный (позднее стал родителем Саперави Северного, Голубка и др.), Рондо, Солярис, Амурский Потапенко (целое семейство сортов) и пр..пр...

Огромная работа была выполнена династией Потапенко - большими энтузиастами создания морозоустойчивых сортов.

Сейчас, на волне интереса к виноделию и дефиците площадей под виноградники, всерьез заговорили о промышленном выращивании лозы в северных регионах.

Но укрывать лозы - дорогое удовольствие, поэтому, опять вспомнили об Амуренсисе, его детях и более дальних родственниках.

Но, времена изменились, как и вкусы потребителей. Многих любителей и винных экспертов настораживает органолептический профиль вин из гибридных сортов, их устойчивость и способность к развитию при выдержке. Поэтому, самое время разобраться с повадками Амурской лозы и оценить ее генетический потенциал."

В Академии виноградарства Шаньдуна и Северо-Китайского университета расшифровали большую часть последовательностей генома Амурского винограда.

Оффтопик: открыть

Множество научных работ, посвящено составу ягод, сравнению европейских, американских и восточноазиатских видов винограда, селекционным возможностям Амурской лозы.

Есть совместные исследования наших и китайских коллег.

Наши ученые активно изучают геном Амуренсиса на предмет выявления генов, отвечающих за морозоустойчивость.

Проводятся совместные конференции по обмену опытом, где участвуют малые виноделы и представители научно-исследовательских институтов Дальнего Востока

Гибридов очень много, но мало вин, способных красиво и долго развиваться.

Дегустация вин из дикого Амурского винограда и гибридов с его участием всегда вызывает много вопросов – особенности структуры вина, уровень кислотности и необычная узнаваемая сортовая ароматика.

Исследования ученых объясняют и подтверждают практические наблюдения и дают ответ на каждый из этих вопросов.

Дело в том, что Vitis amurensis обладает сильными генами свободолюбивого существа, способного постоять за себя! И эта его особенность, незаменимая в дикой природе, стала препятствием для создания действительно качественного вина.

Проведем небольшое расследование причин высокой, резкой и неприятной кислотности, слабой нестойкой структуры, не всегда приятной, «гибридной» ароматики. И конечно, «привычек», которые Амурский виноград приобрел за долгие миллионы лет эволюции в тайге на Востоке Евразии.

Для успешного существования у себя на родине, в тайге у него есть множество потрясающих приспособлений.

Amurensis просыпается при более низких температурах, чем Vinifera - при +3-6 градусах, в отличии от привычных 10-ти. Вероятно, для мест его обитания не характерны возвратные заморозки, поэтому, он быстро пускается в рост - вегетационный период короткий и прохладный, нужно использовать каждый теплый день. Оффтопик: открыть

Эту способность он передает своим потомкам. Поэтому, «февральские окна» на нашем юге, с повышением температуры до 10-15 градусов сбивают с толку гибридные сорта, они радуются теплу, просыпаются и попадают под меч обязательных мартовских морозов.

Селекционеры при создании гибридов приветствовали раннее созревание. Действительно, это в крови у амурца.

Амуренсис хоть и вызревает к середине сентября, начинает готовиться к зиме рано - с середины августа. Прекращается активный вегетативный рост и эту особенность он может передать своим детям. Но тогда у них возникают проблемы с формированием полифенольной зрелости - с завершением процессов полимеризации танинных структур, им физиологически не хватает времени. Внутренний будильник диктует: семена созрели и могут прорасти, пора и о себе подумать! У Амурской лозы иной полифенольный профиль, следовательно другой график жизни, чем у европейцев.

А еще высокая кислотность помогает сохранять свои качества антоцианам (пигментам). Это один из видов полифенолов, который, как и все они, обладает защитными свойствами.

Кстати, в ягодах Амурского винограда их в несколько раз больше (до 8-10 раз), чем у европейской лозы.

И как у большинства диких лоз, у Амуренсиса антоцианы живут в виде дигликозидов (в отличии от моногликозидов у Vinifera) - эта форма более устойчива к окислению.

Оффтопик: открыть

Высокий уровнь яблочной кислоты всегда следствие прохладного климата, как и более низкое накопление сахаров.

После Verаison в ягодах любого винограда концентрация сахаров начинает повышаться, а уровень яблочной кислоты падает. У Амурского винограда высокий уровень яблочной кислоты сохраняется к моменту созревания, а сахаров накапливается лишь до 16-20%. Только у некоторых редких разновидностей до 22-23%.

Амурский виноград, как вид заботиться о своих интересах. Это человеку хочется получить достойное вино из его ягод. А самому растению нужна бронебойная система защиты.

Часть этой защиты - фенольные соединения.

И главные полифенолы не танины, как у европейской лозы, а стилбены. Самый известный из них - ресверотрол.

Оффтопик: открыть

Человек быстро разобрался с его многогранными способностями. Как результат - множество медицинских препаратов, области применения которых сразу и не перечислить.

Кроме этого вещества, в ягодах этого вида синтезируется повышенное содержание виниферола и других веществ этого ряда.

Для дикорастущих лоз это логичная и спасительная приспособительная реакция, а для винных сортов - проблема.

Дело в том, что во время созревания, до определенного момента, в ягоде формируются фенольные предшественники – кирпичики из которых в дальнейшем будут синтезироваться и защитные и структурные компоненты, определяющие вкус и аромат будущего вина.

То есть, структура будет формироваться по одним биохимическим цепочкам, а стилбеновая защита по другим, но использоваться будут одни и те же предшественники.

У Амуренсиса гены, кодирующие выработку ферментов, ответственных за производство стилбенов гораздо активнее, чем гены, запускающие производство катехинов (флаван-3-олов или флаванолов) из которых складываются конденсированные танины, отвечающие за структуру вина.

Поэтому, на определенной стадии вызревания, синтез идет в сторону образования стилбенов - защита дикорастущим растениям нужна прежде всего, это вопрос выживания. Вещества этой группы уберегут растение и от микрофлоры и от активных форм кислорода.

В результате, в кожице содержится гораздо меньше танинов и их предшественников. А высокий уровень общих полифенолов, на который указывают некоторые исследователи, достигается в основном, за счет стилбенов и антоцианов.

Гены, отвечающие за синтез стилбенов, скорее всего доминантные и в гибридных сортах берут на себя направление синтеза фенольных соединений.

Именно поэтому, вина из амурских гибридов очень часто страдают от недостатка структурных танинных компонентов.

А если учесть, что танины и их полифенольные родственники отвечают не только за вкус, но и за развитие и продолжительность жизни вина, многое становиться на свои места.

Кстати, у американских видов и гибридов с их участием. чаще всего, наблюдается паритет между стилбенами и флаванолами, что в лучшую сторону отражается на качестве вина.

Амуренсис умеет бороться с местной микрофлорой, а для пришлой, с Американского континента, у него мало наработанных средств защиты. И это закономерно.

Оффтопик: открыть

Американские виды эволюционировали вместе с филлоксерой, милдью и оидиумом, поэтому, они имеют противоядие от этих «хищников».

Амуренсис в процессе эволюции с ними не встречался и плохо переносит соседство с этими вредителями.

Но, есть теория, что милдью мог попасть в ареал Амурской лозы, поэтому, у него все же имеются механизмы защиты от этого грибка. И при анализе генома некоторых экотипов было подтверждено наличие доминантного гена Rpv12, который объясняет 79% фенотипической изменчивости и устойчивости к ложной мучнистой росе. Он наследуется независимо от других генов устойчивости.

V. аmurensis передает своим потомкам еще одну особенность, которая сразу выдает происхождение гибридного сорта - ароматика.

Ароматический профиль Амурского винограда включает:

- С6/С9 альдегиды и кетоны. Прежде всего гексаналь. Они отвечают за травянистые, зеленые ноты;

- «Зеленые» спирты, например: гексенол, гексанол, метилпентанол, которые могут придавать тона скошенной травы, помидорной ботвы, нотки, напоминающие зеленый болгарский перец;

- Норизопреноиды - дамасценон, который отвечает за очень легкие фруктово-цветочные и сладкие тона;

- Представителей «терпеновый» ароматики очень мало, буквально на грани узнавания, в отличии от сортов европейской лозы, у которой это значимая часть ароматического профиля.

Высокое содержание стилбенов тоже накладывает отпечаток на ароматику.

Деградация, окисление, полимеризация стилбеновой группы соединений могут быть причиной образования при выдержке вина землянистых, древесных, миндальных, кофейно-шоколадных нот.

Гибриды с Vitis Vinifera часто сохраняют этот травянисто-фруктовый ароматический профиль с легкими земляными тонами, иногда с дымными, копчеными и пряными нотками, как у Голубка.

В итоге:

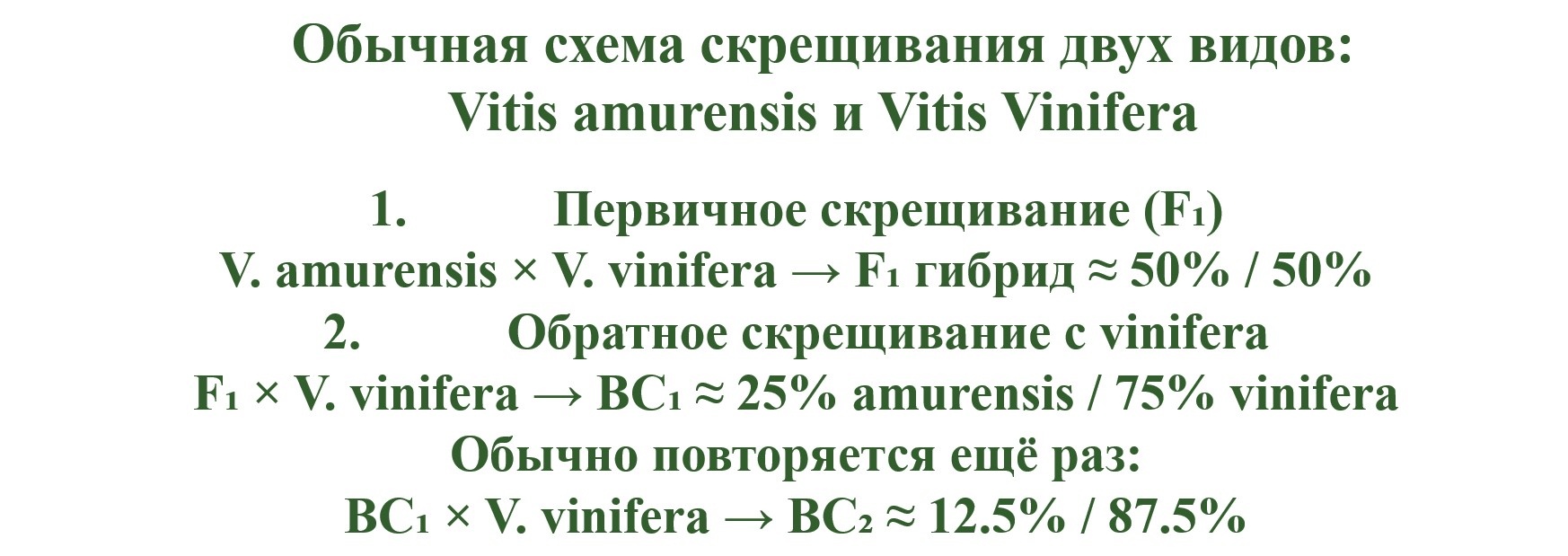

Vitis amurensis - сильное, свободолюбивое существо, привыкшее к сложным условиям существования. Как родителя его использовали для повышения морозоустойчивости, но в комплекте с профильными генами потомки получали набор доминантных генов, заглушающих, полезные для качества вина, признаки Vitis vinifera. Поэтому, требуется несколько скрещиваний, в том числе обратных (ВС..= Backcross 1,2...), чтобы разбавить, нейтрализовать специфическую ароматику, добавить структурных компонентов и снизить кислотность.

Но чем меньше генов = сортовых признаков Амурского винограда, тем ниже проявляются качества, из-за которых и ведется селекционная работа.

Оффтопик: открыть

Все закономерно - потенциал лозы не позволяет единовременно и обладать сильным защитным комплексом и давать вину достойную структуру, разумную кислотность и приятную ароматику.

У современных гибридов в «крови» 10-20% генов Амуренсиса. Это способствует раннему вызреванию, повышению устойчивости к морозам и к милдью, но далеко не всегда позволяет получать достойный органолептический профиль.

Ученые не сдаются и продолжают искать «золотую середину» - стараются улучшить структуру вина, повысить качество аромата, но при этом сохранить способности Амуренсиса.

P.S. Стимулом для написания этой статьи послужила дегустация вин из гибридных сортов винограда: Амурский триумф, Мариновский, Амурский Потапенко, Амурский прорыв (Потапенко-7), Антей Магарачский, Цветочный. Если не обращать внимания на технологические погрешности, красные вина были похожи - высокая, резкая, несбалансированная кислотность, пустое тело и слабая структура, «зеленая» ароматика.

Лучше выглядел белый «Цветочный». Оффтопик: открыть

Но, сладкая фруктовая ароматика зрелых фруктов и при этом ощутимая резкая яблочная кислотность! Слишком ощутимый дисбаланс, который нарушал первоначальные ожидания о вкусе вина.

Такие вина не стоит хранить, не чувствуется потенциал, ароматика развиваться не будет, а сортовая уйдет быстро. Но этот гибрид и не претендует на эксклюзивность - создан для бюджетных вин и такие тоже нужны!

Коллеги, не могу не поделиться отличным материалом.

Ирина Годунова, не очень раскрученный, но очень компетентный эксперт, написала подробнейшую статью про Амурский виноград, гибриды и сложности с их селекцией.

А так же о объективных причинах того, почему вина из этих сортов, пока не очень принимаются теми, кто привык к винах из виниферы.

Вот некоторые выдержки:

[i]"В Советском Союзе ученые селекционеры работали над созданием сортов винограда по 4 направлениям:

- урожайность;

- устойчивость к филлоксере;

- устойчивость к грибковым инфекциям (оидиум и милдью);

- морозоустойчивость.

А если еще и раннее созревание присутствовало, то совсем хорошо!

Донором устойчивости к грибкам (оидиуму и милдью) и филлоксере были Американские виды, донором морозоустойчивости - Vitis amurensis, а донором качества - Vitis vinifera.

[offtop]

Наиболее известные гибриды, выведенные в Советском Союзе и за рубежом:

Заря Севера и её дети - Северный (позднее стал родителем Саперави Северного, Голубка и др.), Рондо, Солярис, Амурский Потапенко (целое семейство сортов) и пр..пр...

Огромная работа была выполнена династией Потапенко - большими энтузиастами создания морозоустойчивых сортов.

Сейчас, на волне интереса к виноделию и дефиците площадей под виноградники, всерьез заговорили о промышленном выращивании лозы в северных регионах.

Но укрывать лозы - дорогое удовольствие, поэтому, опять вспомнили об Амуренсисе, его детях и более дальних родственниках.

Но, времена изменились, как и вкусы потребителей. Многих любителей и винных экспертов настораживает органолептический профиль вин из гибридных сортов, их устойчивость и способность к развитию при выдержке. Поэтому, самое время разобраться с повадками Амурской лозы и оценить ее генетический потенциал."[/offtop]

В Академии виноградарства Шаньдуна и Северо-Китайского университета расшифровали большую часть последовательностей генома Амурского винограда.

[offtop]

Множество научных работ, посвящено составу ягод, сравнению европейских, американских и восточноазиатских видов винограда, селекционным возможностям Амурской лозы.

Есть совместные исследования наших и китайских коллег.

Наши ученые активно изучают геном Амуренсиса на предмет выявления генов, отвечающих за морозоустойчивость.

Проводятся совместные конференции по обмену опытом, где участвуют малые виноделы и представители научно-исследовательских институтов Дальнего Востока

Гибридов очень много, но мало вин, способных красиво и долго развиваться.

Дегустация вин из дикого Амурского винограда и гибридов с его участием всегда вызывает много вопросов – особенности структуры вина, уровень кислотности и необычная узнаваемая сортовая ароматика.

Исследования ученых объясняют и подтверждают практические наблюдения и дают ответ на каждый из этих вопросов.

Дело в том, что Vitis amurensis обладает сильными генами свободолюбивого существа, способного постоять за себя! И эта его особенность, незаменимая в дикой природе, стала препятствием для создания действительно качественного вина.[/offtop]

Проведем небольшое расследование причин высокой, резкой и неприятной кислотности, слабой нестойкой структуры, не всегда приятной, «гибридной» ароматики. И конечно, «привычек», которые Амурский виноград приобрел за долгие миллионы лет эволюции в тайге на Востоке Евразии.

Для успешного существования у себя на родине, в тайге у него есть множество потрясающих приспособлений.

Amurensis просыпается при более низких температурах, чем Vinifera - при +3-6 градусах, в отличии от привычных 10-ти. Вероятно, для мест его обитания не характерны возвратные заморозки, поэтому, он быстро пускается в рост - вегетационный период короткий и прохладный, нужно использовать каждый теплый день. [offtop]Эту способность он передает своим потомкам. Поэтому, «февральские окна» на нашем юге, с повышением температуры до 10-15 градусов сбивают с толку гибридные сорта, они радуются теплу, просыпаются и попадают под меч обязательных мартовских морозов.

Селекционеры при создании гибридов приветствовали раннее созревание. Действительно, это в крови у амурца.

Амуренсис хоть и вызревает к середине сентября, начинает готовиться к зиме рано - с середины августа. Прекращается активный вегетативный рост и эту особенность он может передать своим детям. Но тогда у них возникают проблемы с формированием полифенольной зрелости - с завершением процессов полимеризации танинных структур, им физиологически не хватает времени. Внутренний будильник диктует: семена созрели и могут прорасти, пора и о себе подумать! У Амурской лозы иной полифенольный профиль, следовательно другой график жизни, чем у европейцев.[/offtop]

А еще высокая кислотность помогает сохранять свои качества антоцианам (пигментам). Это один из видов полифенолов, который, как и все они, обладает защитными свойствами.

Кстати, в ягодах Амурского винограда их в несколько раз больше (до 8-10 раз), чем у европейской лозы.

И как у большинства диких лоз, у Амуренсиса антоцианы живут в виде дигликозидов (в отличии от моногликозидов у Vinifera) - эта форма более устойчива к окислению.

[offtop]Высокий уровнь яблочной кислоты всегда следствие прохладного климата, как и более низкое накопление сахаров.

После Verаison в ягодах любого винограда концентрация сахаров начинает повышаться, а уровень яблочной кислоты падает. У Амурского винограда высокий уровень яблочной кислоты сохраняется к моменту созревания, а сахаров накапливается лишь до 16-20%. Только у некоторых редких разновидностей до 22-23%.[/offtop]

Амурский виноград, как вид заботиться о своих интересах. Это человеку хочется получить достойное вино из его ягод. А самому растению нужна бронебойная система защиты.

Часть этой защиты - фенольные соединения.

И главные полифенолы не танины, как у европейской лозы, а стилбены. Самый известный из них - ресверотрол.

[offtop]Человек быстро разобрался с его многогранными способностями. Как результат - множество медицинских препаратов, области применения которых сразу и не перечислить.

Кроме этого вещества, в ягодах этого вида синтезируется повышенное содержание виниферола и других веществ этого ряда.

Для дикорастущих лоз это логичная и спасительная приспособительная реакция, а для винных сортов - проблема.

Дело в том, что во время созревания, до определенного момента, в ягоде формируются фенольные предшественники – кирпичики из которых в дальнейшем будут синтезироваться и защитные и структурные компоненты, определяющие вкус и аромат будущего вина.

То есть, структура будет формироваться по одним биохимическим цепочкам, а стилбеновая защита по другим, но использоваться будут одни и те же предшественники.

У Амуренсиса гены, кодирующие выработку ферментов, ответственных за производство стилбенов гораздо активнее, чем гены, запускающие производство катехинов (флаван-3-олов или флаванолов) из которых складываются конденсированные танины, отвечающие за структуру вина.

Поэтому, на определенной стадии вызревания, синтез идет в сторону образования стилбенов - защита дикорастущим растениям нужна прежде всего, это вопрос выживания. Вещества этой группы уберегут растение и от микрофлоры и от активных форм кислорода.[/offtop]

В результате, в кожице содержится гораздо меньше танинов и их предшественников. А высокий уровень общих полифенолов, на который указывают некоторые исследователи, достигается в основном, за счет стилбенов и антоцианов.

Гены, отвечающие за синтез стилбенов, скорее всего доминантные и в гибридных сортах берут на себя направление синтеза фенольных соединений.

Именно поэтому, вина из амурских гибридов очень часто страдают от недостатка структурных танинных компонентов.

А если учесть, что танины и их полифенольные родственники отвечают не только за вкус, но и за развитие и продолжительность жизни вина, многое становиться на свои места.

Кстати, у американских видов и гибридов с их участием. чаще всего, наблюдается паритет между стилбенами и флаванолами, что в лучшую сторону отражается на качестве вина.

Амуренсис умеет бороться с местной микрофлорой, а для пришлой, с Американского континента, у него мало наработанных средств защиты. И это закономерно.

[offtop]Американские виды эволюционировали вместе с филлоксерой, милдью и оидиумом, поэтому, они имеют противоядие от этих «хищников».

Амуренсис в процессе эволюции с ними не встречался и плохо переносит соседство с этими вредителями.

Но, есть теория, что милдью мог попасть в ареал Амурской лозы, поэтому, у него все же имеются механизмы защиты от этого грибка. И при анализе генома некоторых экотипов было подтверждено наличие доминантного гена Rpv12, который объясняет 79% фенотипической изменчивости и устойчивости к ложной мучнистой росе. Он наследуется независимо от других генов устойчивости.[/offtop]

V. аmurensis передает своим потомкам еще одну особенность, которая сразу выдает происхождение гибридного сорта - ароматика.

Ароматический профиль Амурского винограда включает:

- С6/С9 альдегиды и кетоны. Прежде всего гексаналь. Они отвечают за травянистые, зеленые ноты;

- «Зеленые» спирты, например: гексенол, гексанол, метилпентанол, которые могут придавать тона скошенной травы, помидорной ботвы, нотки, напоминающие зеленый болгарский перец;

- Норизопреноиды - дамасценон, который отвечает за очень легкие фруктово-цветочные и сладкие тона;

- Представителей «терпеновый» ароматики очень мало, буквально на грани узнавания, в отличии от сортов европейской лозы, у которой это значимая часть ароматического профиля.

Высокое содержание стилбенов тоже накладывает отпечаток на ароматику.

Деградация, окисление, полимеризация стилбеновой группы соединений могут быть причиной образования при выдержке вина землянистых, древесных, миндальных, кофейно-шоколадных нот.

Гибриды с Vitis Vinifera часто сохраняют этот травянисто-фруктовый ароматический профиль с легкими земляными тонами, иногда с дымными, копчеными и пряными нотками, как у Голубка.

В итоге:

Vitis amurensis - сильное, свободолюбивое существо, привыкшее к сложным условиям существования. Как родителя его использовали для повышения морозоустойчивости, но в комплекте с профильными генами потомки получали набор доминантных генов, заглушающих, полезные для качества вина, признаки Vitis vinifera. Поэтому, требуется несколько скрещиваний, в том числе обратных (ВС..= Backcross 1,2...), чтобы разбавить, нейтрализовать специфическую ароматику, добавить структурных компонентов и снизить кислотность.

Но чем меньше генов = сортовых признаков Амурского винограда, тем ниже проявляются качества, из-за которых и ведется селекционная работа.

[offtop]

Все закономерно - потенциал лозы не позволяет единовременно и обладать сильным защитным комплексом и давать вину достойную структуру, разумную кислотность и приятную ароматику.

У современных гибридов в «крови» 10-20% генов Амуренсиса. Это способствует раннему вызреванию, повышению устойчивости к морозам и к милдью, но далеко не всегда позволяет получать достойный органолептический профиль.

Ученые не сдаются и продолжают искать «золотую середину» - стараются улучшить структуру вина, повысить качество аромата, но при этом сохранить способности Амуренсиса.[/offtop]

[img]https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_6860f7f755603c4e3fdd8c11_686125918f35865c7ecf6252/scale_2400[/img]

P.S. Стимулом для написания этой статьи послужила дегустация вин из гибридных сортов винограда: Амурский триумф, Мариновский, Амурский Потапенко, Амурский прорыв (Потапенко-7), Антей Магарачский, Цветочный. Если не обращать внимания на технологические погрешности, красные вина были похожи - высокая, резкая, несбалансированная кислотность, пустое тело и слабая структура, «зеленая» ароматика.

Лучше выглядел белый «Цветочный». [offtop]Но, сладкая фруктовая ароматика зрелых фруктов и при этом ощутимая резкая яблочная кислотность! Слишком ощутимый дисбаланс, который нарушал первоначальные ожидания о вкусе вина.

Такие вина не стоит хранить, не чувствуется потенциал, ароматика развиваться не будет, а сортовая уйдет быстро. Но этот гибрид и не претендует на эксклюзивность - создан для бюджетных вин и такие тоже нужны![/offtop]

[img]https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_6860f7f755603c4e3fdd8c11_6861afde20911a75aea3237d/scale_2400[/img][/i]